Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Forschungsbericht (importiert) 2005 - Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

„Nanomaterialien“ und „Nanotechnologie“ sind die Schlagworte für Materialforschung am Anfang des neuen Jahrtausends, und die Regierungen aller Industrieländer rühmen sich, viel Geld dafür auszugeben, manchmal auch nur durch Umbenennung bisheriger Forschungsfelder. Die American Physical Society bezeichnet als Nanomaterialien alles, was zumindest in einer Dimension kleiner als 100 nm ist: dünne Schichten, dünne Drähte, kleine Teilchen. Sinnvoller ist es, dann von „nano“ zu sprechen, wenn Phänomene auftreten, die an größeren Festkörpern nicht zu beobachten sind. Wenn man einen Festkörper immer kleiner macht, ändern sich zunächst seine Eigenschaften graduell, weil immer mehr Atome oder Moleküle in der Nähe der Oberfläche sind. Beim Unterschreiten einer gewissen Größe ändern sich die Eigenschaften sprunghaft.

Ein Paradebeispiel sind die Kohlenstoff-Nanoröhrchen (carbon nanotubes). Das sind nahtlose Röhrchen aus graphitischem Kohlenstoff, die einen Durchmesser von etwa einem Nanometer haben und bis zu vielen Mikrometern und Millimetern lang werden können. Abbildung 1 zeigt ein Computermodell einer Kohlenstoff-Nanoröhre. Man erkennt deutlich das honigwabenartige Kristallgitter einer Graphitebene, die zu einem Röhrchen gerollt worden ist. Je nach Art des Rollens (Durchmesser, Ganghöhe der Schraube) entstehen halbleitende oder metallische Röhrchen. Dargestellt ist eine so genannte „single-walled Tube“, deren Wand aus einer einzigen Graphitlage besteht. Außer den single-walled Tubes gibt es auch multi-walled Tubes, die aus mehreren konzentrischen Röhrchen bestehen. Die nanospezifische Eigenschaft der Nanoröhrchen ist der elektrische Widerstand: Die Materialkonstante „spezifischer Widerstand“ verliert ihren Sinn. Der Widerstand wird unabhängig von der Länge der Röhre, die Röhre verhält sich eher wie ein Wellenleiter als wie ein Draht. Entlang der Röhre ist der Ladungstransport verlustfrei, Verluste treten nur beim Ein- und Ausströmen an den Kontakten auf.

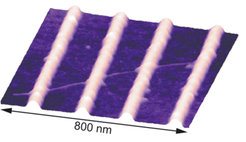

Da die Abmessungen eines Nanoröhrchens kleiner sind als die Wellenlänge des Lichtes, kann man sie im Lichtmikroskop nicht sehen. Um Nanoröhrchen sichtbar zu machen muss man ein Rastertunnelmikroskop, ein Rasterkraftmikroskop oder ein Elektronenmikroskop verwenden. Abbildung 2 zeigt eine Rasterkraftmikroskop-Aufnahme eines einwandigen Nanoröhrchens, das an einen Siliziumchip adsorbiert worden ist. Das Röhrchen liegt über vier Goldstreifen, die vorher mittels Elektronenstrahllithographie gemalt worden sind. Auf diese Weise kann man z.B. Transistoren aus Nanotubes bauen: Man kann zwei der Goldstreifen als „Source“- und „Drain“-Kontakte wählen und den Strom messen, der durch das Röhrchen fließt.

Wenn man das Experiment mit einem halbleitenden Röhrchen durchführt, kann man zwischen dem Röhrchen und dem (dotierten) Siliziumchip eine elektrische Spannung anlegen und so den Strom durch das Röhrchen modulieren: Man erhält einen Nanoröhrchen-Feldeffekttransistor. Mehrere Gruppen haben solche Transistoren untersucht, zunächst Kollegen in Delft [1], unter anderem auch die Forscher am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart [2]. Diese sind besonders stolz auf den „All-Carbon-Transistor“, den Abbildung 3 zeigt [3]. Hier besteht nicht nur der leitende Kanal aus einem Nanoröhrchen, sondern auch das „Gate“. Das heißt, die Stuttgarter haben nasschemisch „T-Stücke“ aus Nanotubes synthetisiert, indem sie Röhrchen durch Linker-Moleküle verbunden haben. Diese bilden das so genannte Gate-Dielektrikum. Insoweit sind die Stuttgarter nun Rekordhalter für den Transistor mit dem kleinsten Gate-Dielektrikum.

In Zusammenarbeit mit Gruppen in Hongkong und Japan haben die Stuttgarter noch viel kompliziertere Nanotube-Transistoren gebaut: Feldeffekttransistoren aus endohedralen Metallofullerene-Peapods. Diese sind in Abbildung 4 erläutert. Die Nanotube ist „gefüllt“, und zwar mit Fulleren-Molekülen. Die Struktur erinnert an Erbsenschoten und deswegen wird sie „Peapod“ genannt. Bei diesen speziellen Peapods sind die Fullerene selbst wieder mit Dysprosium-Atomen gefüllt [4]. Anhand der Transistor-Kennlinien kann man studieren, wie Elektronen vom Dysprosium-Metall über den Fulleren-Käfig an die Nanotube übertragen werden.

Transistoren aus einzelnen Nanoröhrchen sind attraktive Objekte für die Grundlagenforschung. Bis sie aber in der Praxis Anwendung finden, um im Zuge der fortschreitenden Miniaturisierung die Pentium-Prozessoren zu ersetzen, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Innerhalb kürzerer Zeit wird man wahrscheinlich metallische Nanotubes als Leiterbahnen in Hybridbauteilen anwenden können [5].

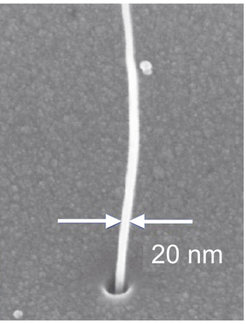

In Abbildung 5 ist ein Siliziumchip mit einem Ätzloch zu sehen, aus dem eine multi-walled Nanotube herauswächst. Diese Arbeit ist im Rahmen eines BMBF-Verbundprojektes entstanden, an dem das Stuttgarter Max-Planck-Institut für Festkörperforschung und die Firma Infineon AG beteiligt sind. Ziel ist es, Nanoröhrchen als VIAs (Vertical Interconnect Access) zu verwenden. Das sind vertikale Leiterbahnen, die verschiedene „Stockwerke“ am Chip verbinden sollen. Kohlenstoff-Nanoröhrchen vertragen tausendmal so große Stromdichten wie Kupferdrähte und sind außerdem weniger anfällig für die Elektromigration (bei der sich kleine Teilchen vom Metalldraht ablösen und im Schaltkreis herumwandern).

Vielversprechend sind auch transparente leitende Schichten aus Nanotubes, z.B. als Elektroden für Solarzellen oder Leuchtdioden. Abbildung 6 zeigt einen transparenten Transistor auf der Basis von Nanoröhrchen, der in Zusammenarbeit mit einer Gruppe in Kalifornien entwickelt worden ist [6]. Dieser enthält zwei Nanotube-Netzwerke, die durch eine, als Dielektrikum wirkende, Polymerschicht getrennt sind. Beide Netzwerke enthalten sowohl metallische als auch halbleitende Nanotubes. Es gibt heute noch kein Verfahren, um die Tubetypen zu trennen.

Das eine Netz ist so dicht, dass es metallisch leitet, und fungiert als Gate-Elektrode. Beim zweiten Netzwerk ist die Konzentration der Nanotubes so gewählt, dass die metallischen Tubes einander noch nicht berühren. Die halbleitenden Tubes schließen die Leiterpfade, sodass diese Schicht insgesamt halbleitend wirkt, sozusagen als statistisches Netzwerk von Nanotube-Transistoren.

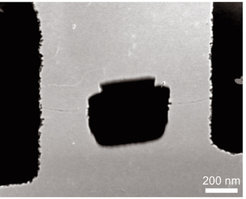

Um Experimente an einzelnen Nanotubes interpretieren zu können, ist es notwendig, die Struktur der Tubes genau zu kennen. Der Stuttgarter Gruppe ist es gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, welches es erlaubt, zunächst elektrische Messungen an einzelnen Nanotubes durchzuführen (z.B. Transistor-Kennlinien aufzunehmen) und dann anschließend das Substrat wegzuätzen, sodass die Tubes im Transmissionselektronen-Mikroskop untersucht werden können. Dabei kann man die Tubes nicht nur abbilden, man kann auch Beugungsexperimente durchführen und so die Strukturindizes bestimmen. Abbildung 7 zeigt ein Beugungsbild und eine Computersimulation für eine (24,11)-Tube [7]. Die Kombination von elektronenmikroskopischen Untersuchungen mit anderen Messungen an ein und derselben Nanotube führt zu einer Vielzahl weiterer wichtiger Experimente. In Zusammenarbeit mit Kollegen in Montpellier konnte das Stuttgarter Team z.B. in Raman-Streuexperimenten die Schwingungsmoden index-identifizierter Nanotubes messen und so quantenchemische Modellrechnungen überprüfen [8].

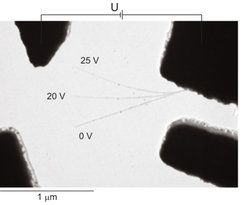

Abbildung 8 zeigt eine freistehende multi-walled Tube im Transmissionselektronen-Mikroskop zwischen verschiedenen Elektroden und Hilfselektroden. Durch Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen der Nanotube und einer der Hilfselektroden kann die Nanoröhre durch elektrostatische Kräfte gebogen werden [9]. Dieses Experiment erlaubt es, aus dem Beugeverhalten auf den elastischen Modul der Nanotube zu schließen.

Schließlich sei noch auf das Torsionspendel in Abbildung 9 hingewiesen [10]. Hier ist eine einwandige Nanotube zwischen zwei Goldstreifen aufgehängt. Ein kleines Goldplättchen ist als „Paddel“ an der Nanoröhre befestigt. Durch elektrostatische Kräfte kann das Paddel um die Röhrenachse gedreht werden. Die Rückstellkraft der einzelnen einwandigen Nanotube (nur etwa zehn Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen) ist so gering, dass man die thermischen Schwingungen durch den unscharfen Rand des Paddels erkennen kann. Neben dem Paddel kann man an den Tube-Segmenten Elektronenstrahlbeugung durchführen und so die Verdrillung der Tube messen. Dieses Verfahren erlaubt es auch, aus dem Beugungsbild zwischen linkshändigen und rechtshändigen helischen Tubes zu unterscheiden, also zwischen den Indexpaaren (m,n) und (n,m), weil die Verdrillung im elektrischen Feld zur ursprünglichen Schraubenwicklung dazu kommt.